MATARAM, borneoreview.co – Di sebuah ruang kelas sederhana di Desa Janggawana, Lombok Tengah. Papan tulis masih berdebu, ketika Siti, seorang guru sekolah dasar, mulai pelajaran pagi itu.

Ia tidak mengajari matematika atau IPA. Melainkan sesuatu yang kerap luput dari buku pelajaran. Yakni, cara membedakan berita benar dan berita bohong di internet.

Ia memutar dua video melalui proyektor kelas. Satu klaim tentang penembakan di sebuah kota. Satunya lagi liputan resmi media lokal yang sudah diverifikasi.

Murid-muridnya terdiam, sebagian bingung.

“Coba pikirkan dulu, dari mana video ini berasal,” ujarnya lembut. “Kalau ragu, jangan buru-buru percaya, apalagi membagikan.”

Kisah sederhana itu mencerminkan kenyataan baru bahwa, literasi digital kini sama pentingnya dengan membaca, menulis, atau berhitung.

Di tengah derasnya arus informasi, warga Nusa Tenggara Barat (NTB) belajar untuk tidak sekadar mahir menggunakan gawai.

Tapi juga waras menghadapi badai hoaks yang datang silih berganti.

Hoaks selalu punya cara menyusup lewat grup WhatsApp keluarga, unggahan media sosial teman, atau bahkan video yang diedit dengan teknologi mutakhir.

Survei Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB pada 2024 menunjukkan, 83 persen generasi Z mengaku kesulitan membedakan hoaks dari fakta hanya dengan melihat judul berita.

Sebanyak 3 dari 10 responden bahkan merasa tertekan ketika menerima informasi yang kebenarannya tidak jelas.

Krisis ini bukan hanya soal psikologis.

Ia mempengaruhi keputusan publik, apakah warga mau divaksin, apakah mereka percaya pada lembaga negara, bahkan siapa yang akhirnya mereka pilih di bilik suara.

Hoaks tentang bencana juga tak kalah berbahaya; isu tsunami pasca-gempa Lombok 2018 hingga rumor penempatan penembak jitu di Mataram pada 2025 yang sempat meresahkan warga.

Teknologi mempercepat arus informasi, tetapi tanpa literasi, masyarakat menjadi sasaran empuk manipulasi.

Jejak Literasi

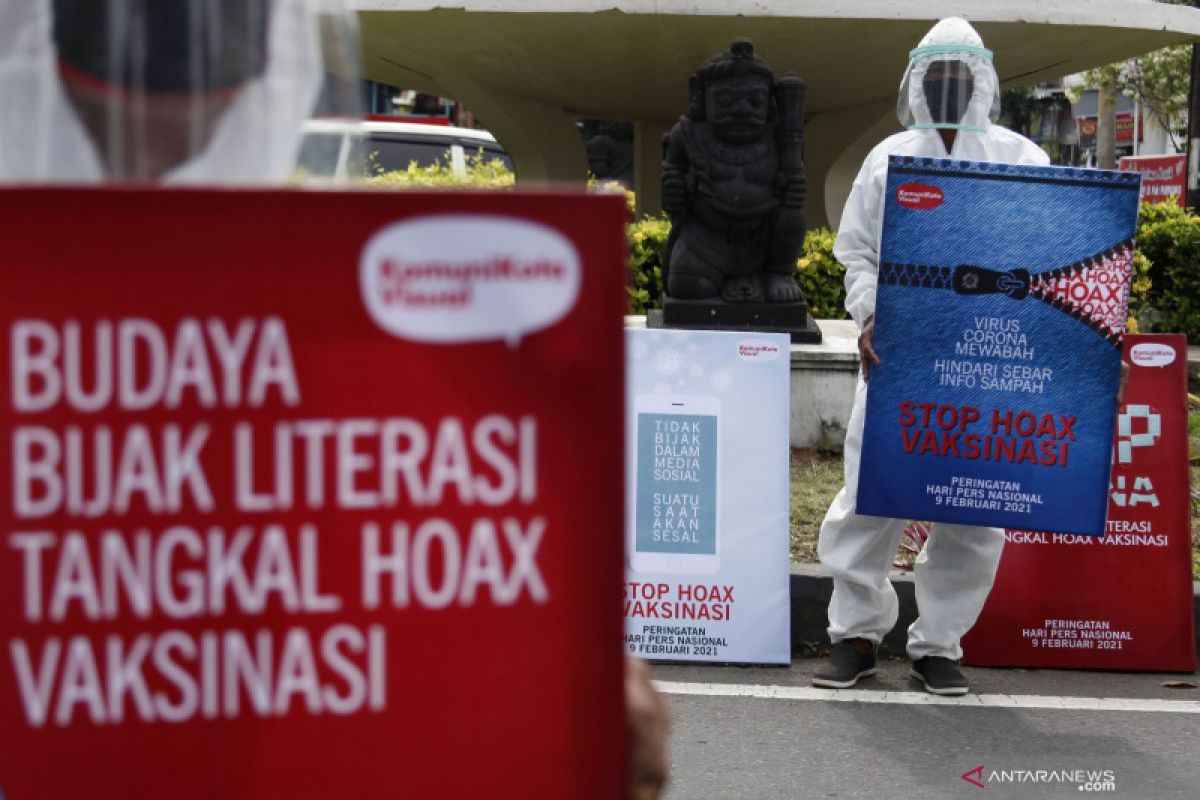

Berbagai inisiatif tumbuh di Nusa Tenggara Barat, menandai kesadaran kolektif bahwa benteng literasi digital harus dibangun sejak dini.

Menariknya, upaya-upaya itu tidak hanya lahir dari ruang seminar di kota besar, tetapi meresap hingga desa, pondok pesantren, dan komunitas akar rumput–menyentuh kehidupan sehari-hari warga.

Pada November 2024, ruang redaksi Kantor Berita ANTARA Biro NTB kedatangan mahasiswa dari IAHN Gde Puja Mataram.

Mereka diajak menyaksikan dari dekat bagaimana sebuah berita lahir mulai dari proses pencarian fakta, verifikasi, hingga akhirnya tersaji di hadapan publik.

Bagi para mahasiswa, pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bahwa jurnalisme bukan sekadar menulis, melainkan menjadi benteng terakhir dalam memastikan kebenaran di tengah banjir informasi digital.

Beberapa bulan sebelumnya, April 2023, suasana berbeda hadir di Pondok Pesantren Al-Mansyuriah, Lombok Tengah.

Di sela jadwal mengaji, para santri mengikuti safari literasi digital yang digelar pemerintah, akademisi, dan regulator keuangan.

Mereka belajar membedakan informasi bohong sekaligus memahami etika berinternet.

Pendekatan melalui tokoh agama membuat pesan literasi terasa lebih mudah diterima, seolah menegaskan bahwa menjaga ruang digital juga bagian dari menjaga akhlak.

Menjelang Pemilu 2024, di Senggigi, sekelompok anak muda mengikuti pelatihan literasi digital yang digelar Korem 162/WB.

Dalam suasana politik yang rawan polarisasi, mereka diajak menolak hoaks politik dan memanfaatkan media sosial secara sehat.

Di sebuah ruangan sederhana, semangat itu tumbuh. Anak-anak muda mulai menyadari bahwa, mereka bukan sekadar pengguna pasif, tetapi juga aktor penting yang bisa menyebarkan energi positif.

Di Desa Taman Ayu, Lombok Barat, literasi digital mengambil bentuk yang lebih nyata.

Sekelompok mahasiswa UNU NTB mendampingi komunitas difabel untuk memasarkan produk mereka melalui media sosial.

Dari kerajinan tangan hingga sabun herbal, karya yang sebelumnya hanya beredar di pasar lokal kini menjangkau pembeli dari luar daerah.

Literasi digital di sini bukan hanya soal membedakan hoaks, melainkan pintu menuju kemandirian ekonomi.

Di kaki Gunung Rinjani, sebuah perpustakaan komunitas yang awalnya hanya berupa rak kayu sederhana bertransformasi menjadi ruang baca digital.

Berkat kerja sama PLN UIW NTB dan Sekolah Literasi Rinjani, koleksi bacaan kini bisa diakses dari gawai.

Anak-anak desa dan penyandang difabel dapat membaca buku digital di genggaman tangan mereka.

Literasi tidak lagi terbatas ruang dan waktu, melainkan hadir dalam bentuk akses yang lebih luas.

Namun di balik geliat itu, masih ada lubang besar yang menganga.

Akses internet di banyak desa masih lemah, pelatihan kerap berhenti setelah satu kali pertemuan, dan kebiasaan warga masih terpaku pada judul sensasional sebagai patokan kebenaran.

Kesadaran untuk menjaga data pribadi pun rendah; nomor telepon, alamat rumah, hingga foto identitas dengan mudah tersebar di media sosial tanpa pertimbangan risiko.

Situasi ini diperburuk oleh terus berkembangnya produksi hoaks. Dari isu politik, kesehatan, hingga bencana, kabar bohong selalu menemukan jalan.

Pada September 2025, isu penempatan penembak jitu di Mataram sempat memicu keresahan luas sebelum aparat membantahnya.

Peristiwa itu memperlihatkan betapa rapuhnya benteng literasi jika tidak diperkuat secara berkelanjutan.

Dari Teori ke Aksi Nyata

Pendekatan praktis terbukti paling efektif dalam menumbuhkan kesadaran literasi digital.

Mahasiswa yang belajar langsung di kantor berita, misalnya, lebih memahami kerja verifikasi ketimbang sekadar membaca modul teori.

Begitu juga santri yang mendengar pesan tokoh agama akan lebih percaya pada vaksinasi dibanding hanya melihat poster kesehatan.

Namun, upaya ini tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi menjadi kunci.

Media, pemerintah, akademisi, komunitas, hingga lembaga keagamaan perlu berjalan bersama.

Literasi digital bukan sekadar keterampilan individu, melainkan proyek kolektif.

Hoaks tidak mungkin ditangkal sendirian; ia harus dihadapi dengan kerja sama semua pihak.

Sekretaris PWI Nusa Tenggara Barat, Fahrul Mustofa, dalam sebuah diskusi menekankan bahwa literasi digital mencakup empat dimensi penting: kemampuan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital.

Tanpa fondasi ini, generasi muda akan mudah terjebak dalam arus propaganda dan manipulasi informasi.

Ia juga mengingatkan, tiga dari sepuluh orang kini merasa frustrasi atau depresi akibat kehidupan digital yang terlalu intens.

“Literasi digital adalah kemampuan kita untuk dapat mengolah, menganalisa, dan mencerna informasi secara kritis,” kata Fahrul.

Kembali ke ruang kelas Siti di Lombok Tengah. Setelah pelajaran usai.

Ia memberi tugas kecil, murid-murid diminta membawa dua berita–satu dari media resmi, satu dari grup WhatsApp–untuk dibandingkan.

Suasana kelas riuh rendah, sebagian tertawa, sebagian serius.

Mungkin tugas itu sederhana. Tapi dari hal-hal kecil semacam inilah benteng literasi dibangun.

Dari ruang kelas, pondok pesantren, komunitas UMKM, hingga redaksi media, warga NTB sedang belajar menjaga kewarasan digital mereka.

Karena di dunia maya yang penuh tipu daya, literasi bukan sekadar pengetahuan.

Ia adalah imunitas sosial, penjaga agar nalar tetap hidup, meski badai hoaks terus bergulung.***