JAKARTA, borneoreview.co – Seniman dan sastrawan Afrizal Malna membacakan Pidato Kebudayaan Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2025.

Pidato kebudayaan itu bertajuk, “Suara Bajaj dari Cikini” sebagai refleksi atas identitas Jakarta, yang kian berubah dan tengah berupaya menapaki sebagai kota global.

“Untuk kita mengerti bahwa apa yang terjadi di masa kini, itu bisa ditarik jauh ke belakang,” kata Afrizal Malna, dalam pidato di Jakarta, Senin (10/11/2025) malam.

Dan kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan sekarang tidak semata-mata sesuatu yang terjadi begitu saja, tuturnya.

Afrizal Malna yang memetakan kenangan hingga benda sebagai cara memahami pergeseran identitas Jakarta, menyinggung memori masa kecilnya melalui moda transportasi bajaj dan becak.

Yang menjadi salah satu mediumnya untuk melihat perkembangan serta negosiasi budaya dari ruang kehidupan sehari-hari yang kian terpinggirkan.

“Bajaj merupakan kendaraan pengganti kenangan saya tentang becak di masa kanak-kanak saya. Ketika saya naik becak, seolah di bawah becak itu ada semesta,” ujar Afrizal.

Tapi becak kemudian ditenggelamkan secara brutal karena kota berkembang ke arah dianggap tidak sesuai dan dia ditenggelamkan ke dasar laut Jakarta.

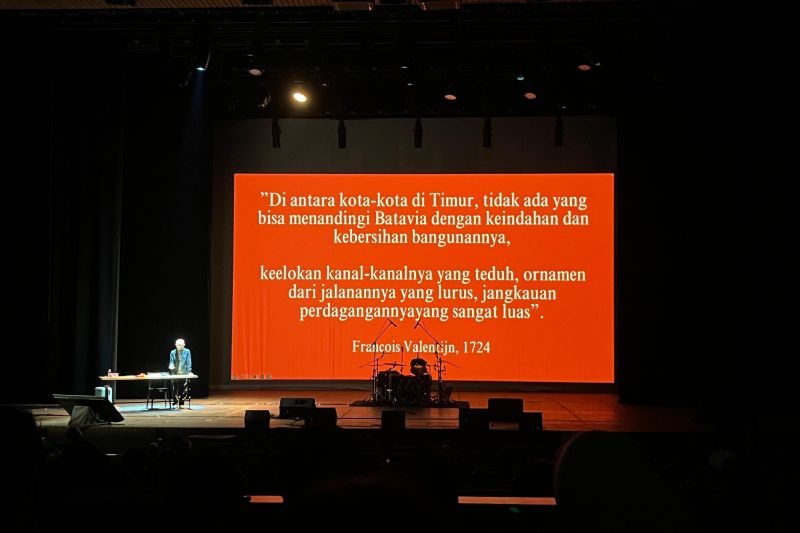

Lebih jauh lagi, Malna berupaya memaknai konsep Jakarta sebagai kota global dengan menarik jejak ke belakang.

Sejak konteks Batavia di Hindia Belanda, untuk mengurai memori kolektif warga yang tumpang tindih atau bahkan hilang.

Hal tersebut digambarkan Malna dengan konsep kultur ommelanden, sebuah wilayah di luar tembok benteng VOC, sebagai ruang yang diisi dengan para migran.

Terutama transmigrasi yang menghadirkan tenaga kerja murah untuk menopang kehidupan kota.

Konsep ini sampai sekarang. Walaupun tembok Batavia itu sudah tidak ada, ruang ini laten.

Ruang ini seperti virus yang enggak pernah bisa dibasmi. Saya kira inilah yang perlu kita perhatikan.

“Bagaimana masa lalu adalah virus yang bisa terus-terusan mereproduksinya dan kita enggak pernah tahu mereka bergerak ke arah mana,” ujar dia.

Malna membaca ulang tanda-tanda keseharian sebagai perlawanan sekaligus pengingat bahwa kota bukan hanya infrastruktur, melainkan juga jaringan kehidupan yang menyimpan banyak suara.

Dalam hal ini, Malna menyoroti dampak penggusuran yang terjadi di sejumlah wilayah.

Menurutnya, penggusuran tidak hanya soal pemindahan warga, tetapi mempengaruhi ekosistem sosial dan ekonomi yang telah terbangun selama bertahun-tahun.

“Di balik penggusuran itu ada ekosistem, ada akses ekonomi yang sudah berdiri lama, ada sejarah, ada cerita,” kata dia.

Dan hal-hal seperti itu sebenarnya susah dibayangkan bagaimana sebenarnya penggusuran itu dampaknya panjang.

Afrizal Malna dalam pidatonya juga hadir bersama kolaborator salah satunya Jaringan Masyarakat Miskin Kota.

Urban Poor Consortium, yang melengkapi sudut pandang masyarakat marjinal perkotaan sebagai stakeholder yang hidup di Jakarta.

Kolaborasi ini sebagai asa masyarakat serta komunitas kecil di sudut kota Jakarta dalam kesehariannya menghadapi arus globalisasi, sebagai bagian dari perjalanan menuju kota global.

Menghadirkan sejumlah warga salah satunya dengan kisah penggusuran Kampung Kunir hingga keresahan pedagang kopi di Ancol.

Yang resah lantaran aturan penertiban tidak memberikan kepastian bagi para pelaku usaha kecil.

Gugun dari Urban Poor Consortium mengemukakan bahwa Jakarta ini semuanya ada. Namun, tidak seragam lantaran bergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing.

Hidup di Jakarta dinilainya penuh pilihan bagi yang mampu, tetapi keras bagi masyarakat miskin.

“Kalau rumah-rumah itu digusur, orang-orang miskin yang bekerja dengan gaji di bawah UMR akan tinggal di mana? Apakah mereka bisa menyewa apartemen ataukah mereka dibiarkan menjadi gelandangan?,” tutur Gugun.

Tapi tentu kalau kemudian solusinya adalah penggusuran, maka kota ini sebenarnya sedang menciptakan gelandangan-gelandangan.

Menurut dia, hal yang kini hilang dari masyarakat adalah rasa solidaritas. Kota global dinilai seharusnya berarti solidaritas global, bukan sekadar ajang kompetisi.

Oleh karena itu, Gugun menekankan bahwa Jakarta sebagai kota global sekaligus membawa pesan solidaritas global.

Supaya mereka yang selama ini tersisih, mereka yang selama ini yang tidak didengar.

“Yang selama ini tidak dipertimbangkan atau suaranya tidak ada di ruang-ruang keputusan, bisa mendapatkan solidaritas antar warga kota,” katanya.

Sementara itu, DKJ menyorot visi Jakarta sebagai kota global dalam Pidato Kebudayaan 2025, yang mengangkat tema “Ruang sebagai Agensi: Jakarta, Kota Global, dan Negosiasi Budaya”.

“Ketika kita bicara kota global, ruang-ruang warga untuk berkesenian, mengekspresikan diri, itu harus hadir,” kata Wakil Ketua DKJ, Felencia Hutabarat.

Kita berharap Jakarta menjadi kota global, tapi jangan lupa ada hal-hal yang harus ditanam terlebih dahulu sebelum kita memetik hasilnya, tuturnya.

Meski Jakarta kini bukan lagi ibu kota negara, Felencia mengatakan, ambisi menjadi kota global tetap menjadi arah baru.

Dia menjadi janji, bahwa Jakarta ingin sejajar dengan kota-kota besar dunia.

“Namun, di balik ambisi itu, muncul pertanyaan ‘apakah mungkin sebuah kota menjadi global tanpa kehilangan makna lokalnya?” ujar dia.

Politik yang merujuk pada tingkat partisipasi individu dalam berbagai kegiatan politik.(Ant)***